Litter-Alley

집 인테리어 DIY

Litter-alley

난 삼형제자매 중 막내다. 셋 다 서울의 대학에 진학했고, 월세를 아끼려고 형·누나·나 셋이 한 집에 모여 살았다. 본가도 그렇지만 서울 집의 그 어떤 가구도 제값 주고 산 것이 없었다. 중고 가구점에서 사 오면 다행이었고, 말 그대로(literally) 길거리 쓰레기장(litter-alley)에서 주워온 것이었다. 청소는 늘 서로에게 미루며 집은 방치되었다. 그들에게 집은 삶을 위한 곳이 아니라 쓰레기장이었다.

내 방 아님

내 방 아님

천장 누수

생활공간 없는 거실

이사 나가세요?

셋이 함께 살기를 8년. 각자 일이 생겨 이사 나갔다. 그 둘은 다년간 쌓인 짐과 쓰레기들을 그대로 두고 몸만 나갔다. 당시 나는 혼자 집을 쓴다는 희열에 집의 현 상태까지 생각이 닿지 못했다.

친구들을 집에 초대했는데, 막상 그들은 자꾸만 침대에 누워 휴대폰만 바라보았다. 그 뒤엔 진담 반 농담 반 섞인 ‘네 집에 다시는 놀러 가지 않겠다’는 말이 자주 되돌아왔다. 마음이 속상했다.

그제서야 집의 상태가 자세히 눈에 들어왔다. 집에는 앉을 수 있는 곳이 침대 말고는 없었다. 커피 한 잔을 마실 식탁도, 함께 앉아 떠들 소파도 없었다. 천장에 닿도록 높게 쌓인 잡동사니뿐. 나는 손님을 맞을 최소한의 준비조차 하지 않은 채, 친구들에게 서운해하기만 했던 것이다.

전부 버리기로 결심했다. 부엌 찬장에 줄지어 선 유통기한이 10년 지난 조미료와 소스를 모조리 쓰레기 봉투에 쓸어담아 버렸다. 긁혀 마모된 프라이팬, 썩은 김치 냄새가 밴 락앤락 통도 모두 담았다. 가구를 살펴보니 쓸 만한 건 하나도 없었다. 곰팡이 피고 물 먹고 썩은 것들뿐이었다. 그 무거운 가구들을 혼자 옮기다 몸도 많이 다쳤다. 흔쾌히 도와주러 온 몇몇 사람들이 있었다. 참 고마운 사람들.

그 와중엔 옆집 아저씨가 나보고 “이사 가냐”고 물어봤다.

이게 전체의 30%정도 된다

3명 사는 집에 이불이 13장...?

부엌 찬장도 비우기

식기 조리기구 전부다 버림

누런 벽지

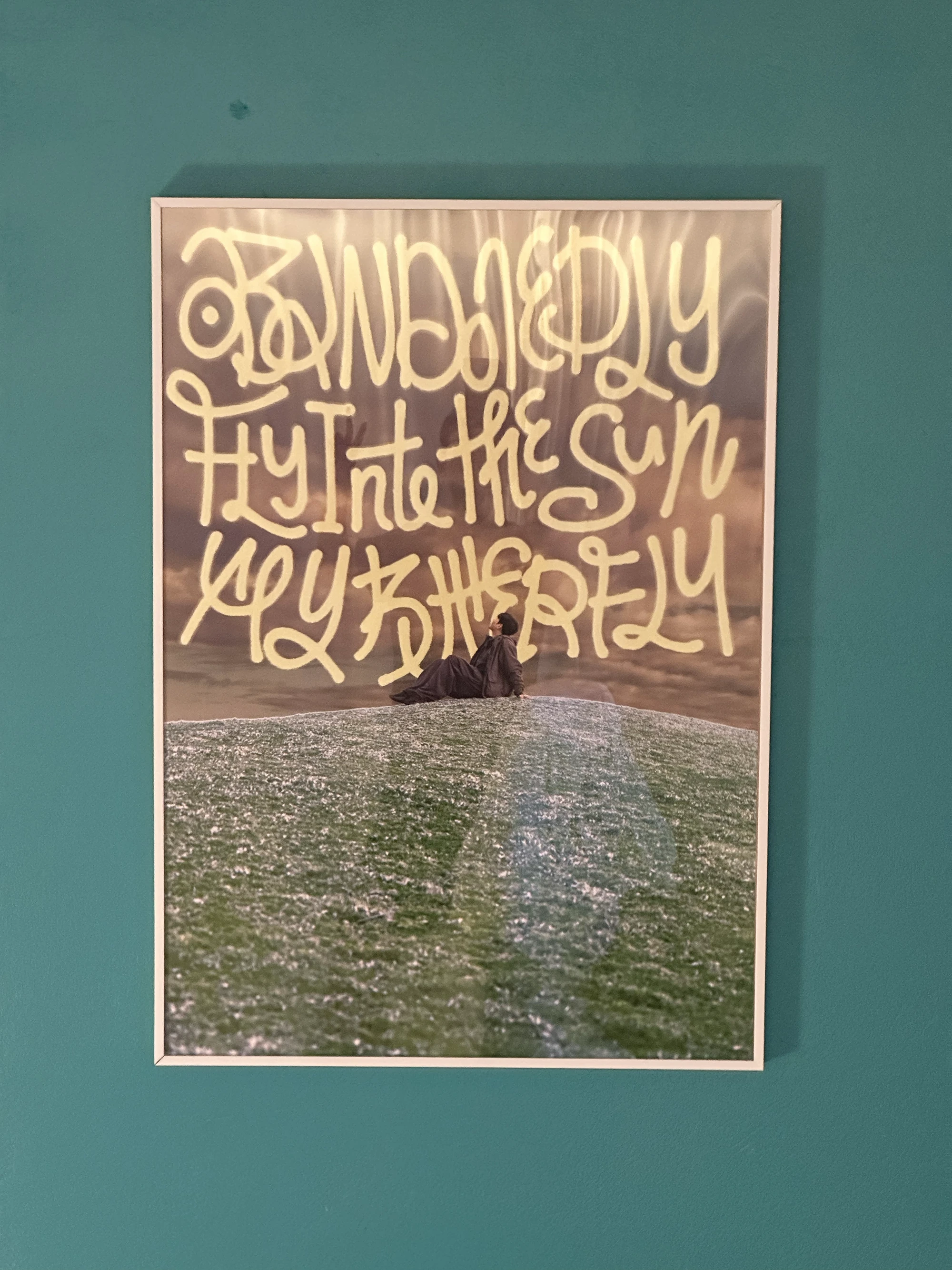

샬롯 퍼킨스 길먼의 '누런벽지'

가구를 치우자 드러난 벽지가 혐오스러웠다. 완공 이래 단 한 번도 교체된 적 없는 것이 아닌가 의심스러운 누런색이었다. 그 벽지는 부모가 누나에게, 누나가 형에게, 형이 나에게, 버리고 도망간 삶의 잔재처럼 느껴졌다. 그래서 누런 벽지를 전부 다 뜯어냈다. 콘크리트 벽을 한 겹 벗겨내려는 듯 칼로 긁어냈다. 곰팡이가 새까맣게 핀 벽은 재가 되어 바스라지도록 불로 지졌다.

한번에 쫙 뜯어지면 은근한 쾌감이 있다

퍼티 작업

페인트 준비

페인트

팬톤 컬러칩을 동원해서 페인트 색을 골랐다

불량품인줄 알았는데 섞어야 색이 나온다

감격스러운 현장

내 방안엔 포인트 컬러

첫번째 거실

환골탈태 수준 아닌가?

죽어가던 식물과 조명

누나가 두고 간 식물 하나는 까맣게 말라붙어 있었다. 그런데 자세히 보니 눈곱보다 작은 초록 잎이 남아 있었다. 가망 없어 보였지만 물을 줘 보기로 했다. 몇 달째 물을 주었지만 변화는 거의 없었다. 그래도 아주 서서히 이파리가 자라고 있었다. 식물 영양제를 사왔다. 흙도 갈아 주었다. 반려식물을 만났다.

엄청나게 커졌다

줄기에서 떨어진 잎을 주워 물에 담아 놓았더니 다육이가 무한 복사됐다. 이렇게 식물 가게를 차리게 되는 건가? 먹는 과일마다 씨앗이 있으면 일단 다 발아시켜 보았다. 아보카도 싹 수십 알을 당근에 비싸게 주고 팔았더니 식비가 벌렸다. 파프리카와 호박은 너무 크게 자라길래 무서워서 뒷산에 던져주고 왔다. 망고가 제일 까다로웠는데, 조건이 조금이라도 안 맞으면 바로 작별인사를 해야했다. 몇번의 시도 끝에 나는 망고싹을 나무까지 키워냈다. 친구들이 나보고 드루이드냐고 했다.

식물에 빠져든 나는 결국 조명에까지 발을 들였다. 적외선 식물 램프의 샛붉은 빛을 본 순간 그 분위기와 매력에 매료되었다. 처음엔 형광등을 바꿨을 뿐이었는데, 결국 집 조명을 처음부터 뜯어고치기로 했다.

식물등

잠시 거쳐간 친구

침대머리등

적외선 램프

커튼 뒤에 설치할 조명

배선을 공부해서 조광기를 설치했다

커튼에 묻어나는 조명이 아름답다

조명 세팅 완성

색온도가 낮은 빛으로만 세팅해서 아늑한 느낌을 주었다. 혹시 내 불면증에도 도움이 되지 않을까 기대했다.

두번째 거실

당시엔 마음에 들어했다

프로젝터

그럼에도 두고 보자니 영 마음에 들지 않아, 배치와 구조를 바꿔 가며 거실을 여러 번 새로 꾸며 보았다. 손님이 내 집에 온다면 무엇을 할 수 있을까 고민하다가, 결국 프로젝터를 들이기로 했다.

당근에서 저렴하게 데려왔다

애플티비와 스피커까지 설치 (모두 당근)

프로젝터 보면서 밥먹기, 로망을 이루었다

세번째 거실

소파 앞을 트어 활동공간을 넓혔다. 홈 시네마가 생긴 기분이다.

5년전, 전역을 기념해 해외에서 공수한 머라이어캐리 포스터. 드디어 자리를 찾았다

계절

처음 가구를 내다 버린 시점부터 지금까지 두 번의 겨울을 만났다.

…가장 안전한 장소

심리 상담을 받던 당시, 마음이 불안하거나 두려운 생각이 들 때 스스로를 진정시키는 기술들을 배웠다. 그중 하나는 ‘상상하는 것과 실제 경험은 뇌의 반응에서 크게 다르지 않다’는 점을 활용한 이미지 트레이닝이었다. 참기 힘든 순간이 오면 이 활동을 떠올리라고 했다. 상담사의 안내에 따라 눈을 감았다.

상담사는 ‘내가 가장 안전하다고 느끼는 장소를 떠올려보세요’라고 말했다. 난 눈동자를 굴려가며 어떤 장면을 잡아내려 했지만, 시신경에 남은 잔상만이 눈앞에 어른거렸다. 아무것도 떠오르지 않는다는 말을 반복했다.

상담사는 방향을 바꾸었다. ‘이번에는 가장 소중한 사람이나 사물을 떠올려볼게요. 지금 어디에 있나요? 무엇을 하고 있나요?’라고 물었다. 그제서야 희미하게 떠오른 것은 내가 처음 산 소파였다. 그 소파 위엔 누군가가, 내 어릴 적 인형을 끌어안은 채 낮잠을 자고 있었다.

상담사는 이어서 물었다. ‘그 사람이나 사물이 편안하다고, 안전하다고 느끼려면 어떻게 해야 할까요?’